ご挨拶

(由来・いわれ)

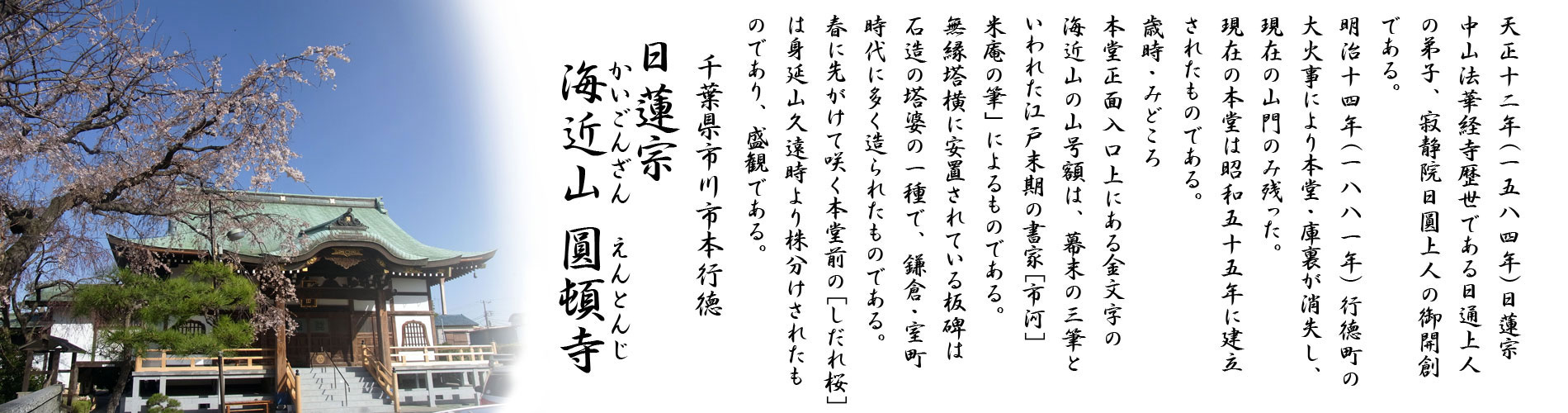

天正一二年(一五八四年)日蓮宗中山法華経寺歴世である日通上人の弟子、寂静院日圓上人の御開創である。

明治一四年(一八八一年)行徳町の大火事により

本堂・庫裏が消失し、現在の山門のみ残った。現在の本堂は昭和五五年に建立されたものである。

(歳時・みどころ)

本堂正面入口上にある金文字の海近山の山号額は、幕末の三筆といわれた江戸末期の書家[市河米庵の筆」によるものである。無縁塔横に安置されている板碑は石造の塔婆の一種で、鎌倉・室町時代に多く造られたものである。

春に先がけて咲く本堂前の[しだれ桜]は身延山

久遠時より株分けされたものであり、盛観である。

三十一世 住職 柿 川 教 叡

住職のひとり言より・・

境内に梅の木が何本かある

庭を見て 思うことがある

梅の実が落ち そのままに

いつのまに芽が出て 木になり

やがて枝をつけ 梅の実をつける

手もかけず また実がなった

とても不思議

あたりまえのことだが

とてもありがたいことに思える

土があり 太陽の光があり 水があり

そんなあたりまえの 自然がある

そんな環境を 大切にしたいと思う

あたりまえのことを 大切にしたい

自然のせつりを まのあたりにする

お寺だから 仏の種はある

その仏の種が

お参りのお檀家さん ご信徒さんの 心に

境内の梅の木が 自然に育つよう

芽を出し 木になり 枝をしげらせ

実をつける そうありたいと 願う

そのためには 手をあわせ お題目を唱え

エキスを与えなくてはいけない

手をあわせ

お題目(南無妙法蓮華経)を唱えることが

仏の種を成長させることだと